Когда семьи не принимают нас из-за того, с кем мы строим отношения или кто мы есть, мы часто стараемся отойти от семейных практик и создать новое сообщество из тех, от кого мы чувствуем поддержку.

Только спустя долгое время, как-то справившись с этим болезненным опытом, мы можем начать отделять то непринятие нас, которое мы пережили, от традиций, которые, возможно, по-прежнему значимы и способны придавать нам сил.

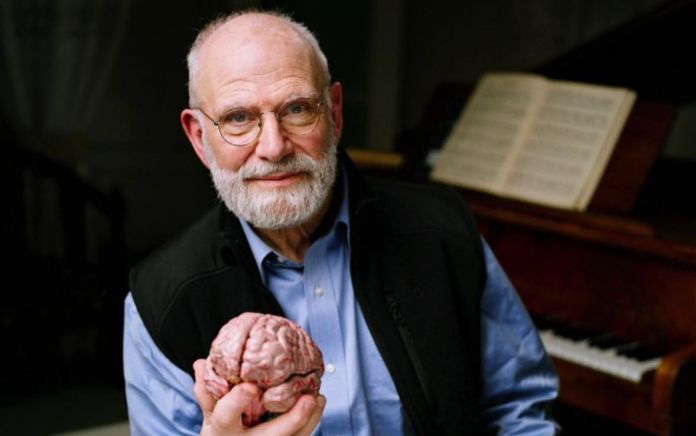

Известнейший нейропсихолог Оливер Сакс в юности, после жесткой реакции семьи на каминг-аут, практически прекратил связи и с ней, и с семейными традициями. Только последние годы жизни он провел в отношениях, и впервые открыто заявил о своей сексуальности в книге мемуаров, вышедшей за несколько месяцев до смерти.

В этом эссе, ставшем последним из написанных им текстов, он размышляет о том, насколько для него оказались связаны темы принятия, сексуальности и нахождения собственного смысла в традициях, знакомых ему с детства.

Оливер Сакс (Oliver Sacks, 1933 - 2015) - невролог и нейропсихолог, работавший в США. Он также известен как автор многих книг, в которых он описывал такие феномены, как нарушения восприятия, мигрень, синдром Туретта и многие другие. К клиническим историям своих пациентов и пациенток он подходил с непатологизирующей позиции, стараясь максимально точно и уважительно передать уникальность и целостность их личности. Оливер Сакс стал одним из 263 врачей, подписавших в 2006 году письмо протеста против применения пыток к заключенным в Гуантанамо.

Эссе “Шаббат” оказалось последним из опубликованных при его жизни.

- Моя мать и ее 17 братьев и сестер выросли в ортодоксальной еврейской семье - на всех фотографиях мой дед носит кипу, и мне рассказывали, что он просыпался, если она спадала с него ночью. У моего отца такое же происхождение.

Родители очень осознанно относились к четвертой заповеди (“Помни день субботний, чтобы святить его”). Шаббат - в иудаизме седьмой день недели, в который предписывается воздерживаться от всякой работы.

Шабос, как называли мы его на литвацкий манер (литваки - территориально-лингвистическая подгруппа евреев, с XIV века формировавшаяся на территории современной Литвы, Латвии, Беларуси и прилегающих частях Польши и России), полностью отличался от всей остальной недели.

Нельзя было выполнять никаких работ: ни водить машину, ни использовать телефон, было запрещено зажигать свет или плиту. Будучи врачами, мои родители имели право делать исключения. Они не могли перестать отвечать на звонки или никуда не ехать; им нужно было, при необходимости, навещать пациентов, или оперировать, или принимать роды.

Мы жили в довольно ортодоксальной еврейской общине в районе Криклвуд на северо-западе Лондона. Мясник, пекарь, бакалейщик, зеленщик, торговец рыбой, - все они закрывали магазины в положенное для Субботы время, и не открывали ставни вновь до воскресного утра. И они, и все наши соседи, как мы считали, отмечали Шабос во многом так же, как и мы.

Где-то в середине пятницы моя мать сбрасывала с себя свою хирургическую идентичность и униформу, и посвящала себя приготовлению фаршированной рыбы и других шаббатних деликатесов. Прямо перед наступлением вечера она зажигала ритуальные свечи, прикрывала их огоньки ладонями и произносила молитву.

Нам всем полагалось надеть чистую, свежую субботнюю одежду и собраться для первого шаббатнего ужина. Отец поднимал серебряный бокал для вина, произносил благословения и Киддуш (молитва, произносимая над бокалом вина в субботу и на праздники), а после еды он солировал в нашей совместной благодарственной молитве.

Субботним утром я вместе с тремя братьями следовал за родителями в синагогу нашего района, которая располагалась на Уолм-лейн в большом здании, построенном в 30-х годах, чтобы вместить часть евреев, перебиравшихся тогда с Ист-Энда в Криклвуд.

Во времена моего детства, в ней всегда было битком, и у всех нас были специальные места, у мужчин внизу, а у женщин - моей матери, всяческих тетушек и кузин - наверху; когда я был маленьким мальчиком, я иногда махал им во время службы.

Хотя я не понимал иврита в молитвенниках, мне нравилось его звучание и особенно пение старых средневековых молитв, которое возглавлял наш прекрасный хазан (человек, ведущий службу в синагоге).

После службы, снаружи у синагоги, мы встречались и объединялись снова. Потом, обычно, шли домой к моей тете Флорри и ее трем детям, чтобы произнести Киддуш, отведать сладкого красного вина и медовой выпечки, - как раз столько, сколько требовалось для того, чтобы распалить аппетит к обеду.

После обеда из холодных блюд дома - фаршированной рыбы, припущенного лосося, свекольного желе - оставшийся субботний день, если у родителей не случалось каких-то срочных медицинских вызовов, был посвящен семейным визитам. Тети и дяди, кузины и кузены приходили к нам на чай - или мы к ним; жили мы все в пешей доступности друг от друга.

Вторая Мировая Война опустошила нашу еврейскую общину в Криклвуде, да и еврейская община Англии потеряла тысячи людей за годы, последовавшие после войны. Многие евреи, включая моих кузенов, эмигрировали в Израиль; другие отправились в Австралию, Канаду или США.

Мой старший брат Маркус переехал в Австралию в 1950. Многие из оставшихся ассимилировались и практиковали ослабленные, смягченные формы иудаизма. Наша синагога, до предела заполненная в детстве, пустела с каждым годом.

Я произнес положенные на бар-мицву (иудейский ритуал совершеннолетия для мальчиков, наступает в 13 лет и 1 день) молитвы в 1946, в относительно полной синагоге, в присутствии нескольких дюжин моих родственников, но для меня это стало концом церемониальной еврейской практики.

Я не принял ритуальные обязанности взрослых евреев - ежедневные молитвы, надевание тфилина (две небольших коробочки, содержащие в себе написанные на пергаменте отрывки из Торы, во время молитвы их укрепляют на левой руке и на лбу) перед молитвой каждое утро.

Постепенно я стал более безразличен к убеждениям и привычкам моих родителей, хотя какой-то конкретной точки разрыва не было, пока мне не исполнилось 18. Она настала, когда отец, озадачившийся вопросом моих сексуальных предпочтений, не заставил меня признать, что мне нравятся мужчины.

“Я ничего не делал”- сказал я, - “это именно чувство, но не говори Ма, она не сможет этого принять”.

Он, разумеется, сказал ей, и на следующее утро она спустилась вниз с выражением ужаса на лице, и выкрикнула мне: “Ты мерзок. Я бы хотела, чтобы ты никогда не рождался”.

Она, без сомнения, думала про строку из книги Левит (одна из книг Торы, посвящена религиозным предписаниям), которая гласит: “Если кто ляжет с мужчиною, как ложатся с женщиною, мерзость сделали они оба; смерти да будут преданы они, кровь их на них”. Этой темы мы никогда больше не касались, но из-за ее безжалостных слов я возненавидел религиозную нетерпимость и жестокость.

После получения врачебного диплома в 1960, я резко оторвал себя от Англии, своей семьи и сообщества и перебрался в Новый Свет, где никого не знал.

Когда я переехал в Лос-Анджелес, то обрел некую разновидность сообщества среди тяжелоатлетов из тренажерного зала Маскл-Бич и в среде своих собратьев по неврологической резидентуре в Калифорнийском университете. Но я жаждал иметь более глубинную связь - “смысл” - в своей жизни, и думаю, что именно ее отсутствие довело меня до почти самоубийственного пристрастия к амфетаминам в 1960-х.

Выздоровление потихоньку началось, когда я нашел дающую мне смысл работу в Нью-Йорке, в госпитале для проживания хронических больных в Бронксе (“Маунт-Кармель”, о котором я писал в “Пробуждениях”).

Я был очарован своими пациентами, глубоко заботился о них, и ощущал что-то вроде миссии в том, чтобы рассказывать их истории - истории о ситуациях поистине неведомых, практически невообразимых для других людей и, разумеется, для многих моих коллег. Я нашел свое призвание и следовал ему не покладая рук, целеустремленно, с той поддержкой, которую я получал от коллег.

Почти непредумышленно я стал рассказчиком во времена, когда медицинские повествования практически исчезли как явление. Это не оттолкнуло меня от моего дела: я чувствовал, что его истоки находятся в прекрасных описаниях неврологических случаев XIX века (и я был очень вдохновлен великим русским нейропсихологом А.Р. Лурией).

Такое существование я вел много лет - одинокое, почти монашеское, но приносившее мне большое удовлетворение.

В 1990-х я познакомился с кузеном, Робертом Джоном Ауманном (Роберт Джон Ауманн - израильский математик, лауреат Нобелевской премии по экономике 2005 года за работу "За расширение понимания проблем конфликта и кооперации с помощью анализа в рамках теории игр").

Он был мужчиной крепкого атлетического сложения, моего возраста, с запоминающейся внешностью и длинной седой бородой, которая даже в 60 делала его похожим на древнего мудреца.

Он обладал большой интеллектуальной мощью, но одновременно - сильной человеческой теплотой и нежностью, и глубокими религиозными убеждениями - “убеждения”, собственно, было одним из его любимых слов. Вместе с тем, в своей работе он выступал за здравый смысл в экономике и общественных отношениях, и между рассудком и верой для него не существовало никакого конфликта.

Он настоял, чтобы у меня на двери появилась мезуза (прикрепляющийся к косяку двери в еврейском доме текст молитвы, который находится в специальном футляре), и привез ее для меня из Израиля. “Я знаю, что ты не веришь, но она все равно должна у тебя быть”, - сказал он. Я не стал возражать.

В выдающемся интервью, которое он дал в 2004 году, Роберт Джон рассказывал о работе по математике и теории игр, которой он посвятил всю свою жизнь, о семье - как он бы отправился кататься на лыжах и покорять горы с некоторыми из своих почти 30 детей и внуков.

О кошерной (в иудаизме - дозволенность или пригодность чего-либо, включая пищу, в соответствии с еврейским законом) готовке и несении кастрюлек с собой, куда же без этого, и о важности для него Шаббата.

“Соблюдение Шаббата неимоверно прекрасно, и это невозможно делать, не будучи религиозным. Это даже не про изменение общества к лучшему - это об улучшении качества нашей собственной жизни”, - говорил он.

В декабре 2005, Роберт Джон был отмечен Нобелевской премией за свою фундаментальную пятидесятилетнюю работу в экономике.

Для Нобелевского комитета он стал не самым легким гостем. Он приехал в Стокгольм с семьей, включавшей многих детей и внуков.

У них всех была специальная кошерная еда, посуда и всяческие кухонные принадлежности, а также и специальная одежда для приема, без запрещенного в иудаизме смешения шерсти и льна (одна из заповедей Торы запрещает использование ткани, сделанной из смешанных волокон шерсти и льна).

В те же даты я узнал о раке, поразившем мой глаз, и пока следующий месяц я лечился в больнице, Роберт Джон меня навестил. Он рассказал множество увлекательных историй о Нобелевской премии и своей поездке в Стокгольм, и также отметил, что если бы ему нужно было ехать туда в субботу, то он вынужден был бы отказаться от награды.

Соблюдение Шаббата, с его полным спокойствием и удаленностью от мирских забот, восторжествовало бы даже над Нобелевской премией.

В 1955, будучи двадцатидвухлетним, я отправился в Израиль на несколько месяцев, чтобы поработать в киббуце (сельскохозяйственная коммуна в Израиле), и, хотя мне понравилось, я решил не повторять этого опыта. Хотя туда перебрались многие из моих родственников, я был обеспокоен ближневосточной политикой и подозревал, что окажусь не к месту в столь глубоко религиозном обществе.

Но весной 2014, узнав, что проработавшая врачом до 98 лет моя кузина Марджори (ее в начале карьеры профессионально поддерживала моя мать) находится при смерти, я позвонил ей в Иерусалим, чтобы попрощаться.

Ее голос оказался неожиданно сильным и звучным, с акцентом, так напоминавшим акцент моей матери: “Я не планирую умирать сейчас. Мне исполнится 100 лет 18 июня. Ты приедешь?”

Я ответил - да, разумеется! А когда повесил трубку, понял, что за несколько секунд отказался от решения, принятого почти 60 лет назад.

Это была типично семейная поездка. Я отмечал сотый день рождения Марджори вместе с ней и ее большой семьей. Мы встретились с двумя другими двоюродными сестрами, бывшими мне такими дорогими в лондонские времена, с бесчисленным количеством троюродных и более отдаленных родственников, и, конечно, с Робертом Джоном. Я чувствовал семейную общность так, как не ощущал ее с детства.

Я немного опасался навещать свою ортодоксальную семью вместе со своим возлюбленным Билли - слова матери все еще отдавались у меня в голове - но и его также хорошо приняли. Насколько сильно подход к этой теме изменился даже в среде ортодоксов стало очевидным, когда Роберт Джон пригласил меня и Билли присоединиться к его семье для встречи Шаббата.

Субботнее спокойствие, остановившийся мир вокруг, время вне времени были такими ощутимыми, пронизывающими все, и я почувствовал себя пропитанным тоской. Чем-то, схожим с ностальгией, с вопросом “что, если”: что было бы, если бы А и Б и В были бы другими? Каким человеком был бы я? Какую жизнь я мог бы прожить?

В декабре 2015 я закончил свои мемуары “В движении” и передал рукопись издателю, не думая, что спустя несколько дней узнаю о метастазах, которые пустил мой рак - та меланома, которая была у меня в глазу девять лет назад. Я рад, что смог закончить мемуары, не зная этого, и что впервые в жизни открыто и полностью заявил о своей сексуальности - открыто перед миром, не оставляя никаких неловких секретов сокрытыми внутри.

В феврале я почувствовал, что мне следует быть настолько же откровенным о раке и том, что я вскоре умру. “Моя собственная жизнь”- эссе об этом - было опубликовано, когда я находился в больнице. В июле я написал еще один текст для публикации - “Моя периодическая система”, о жизни физической вселенной и элементах, которые я любил.

И теперь, слабый, задыхающийся, с когда-то крепкими, а теперь исчезнувшими из-за рака мускулами, я все чаще думаю не о сверхъестественном или духовном, а о том, что значит прожить добрую и стоящую жизнь - о достижении внутреннего умиротворения.

Мои мысли скользят к Шаббату, дню покоя, седьмому дню недели и, возможно, седьмому дню человеческой жизни, когда можно почувствовать, что работа выполнена и наконец, с чистой совестью, отдохнуть.